よくある質問

1.遺産分割協議書は法定相続分と異なっていてもよいか?

遺産分割協議は法定相続分と異なる分割でも有効です。

2.遺産分割協議は全員一同に集まって作らなくてはならないか?

遺産分割協議は、全員一同に集まってする必要はなく、電話で協議したりして案を作成し個々に持ち回って同意を求めることも出来ます。相続人が外国に移住していたり、日本国内でも遠くに住んでおり一同に会するのが難しい場合は持ち回りで協議書を作ることは非常に便利です。

3.外国で居住者の印鑑証明書の取り方はどうするか?

相続人が海外に居住している場合は印鑑証明書を取得することができません。まずはじめに遺産分割協議書を相続人へ送付します。受け取った相続人は在外公館に遺産分割協議書を持参して、領事の面前で署名します。領事に本人が署名したことに相違ない旨の証明書を発行してもらいます。この証明書が印鑑証明書の代わりになります。

4.遺産分割協議書をつくるのに必要なものは何か?

実印(印鑑登録してある印)と印鑑証明書

5.遺産分割協議書はどんなときに使用するか?

遺産分割協議書は、被相続人名義になっている銀行預金などを下ろすときも必要です。また、不動産登記の被相続人名義から相続人名義の所有権移転登記申請にも必要な添付書類となります。重要ですので紛失しないよう保管してください。

6.遺産分割協議ができないときどうなるか?

家庭裁判所で分割してもらうことになります。調停の場合は相続人全員を相手に、相手の住所地の家庭裁判所に、審判の場合は被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てをします。

遺産分割の手続き

1.相続人及び遺産の範囲を確定する。

2.相続人全員で分割協議する。(電話、メール、手紙で可)

3.分割協議書を作成し、各人が押印する。(実印・印鑑証明書を添付)

4.不動産は、分割協議書と各相続人の印鑑証明書を添えて相続登記申請する。

5.預貯金の名義変更では、協議書のほかに所定の書面に相続人全員の署名押印をもとめられることがあります。

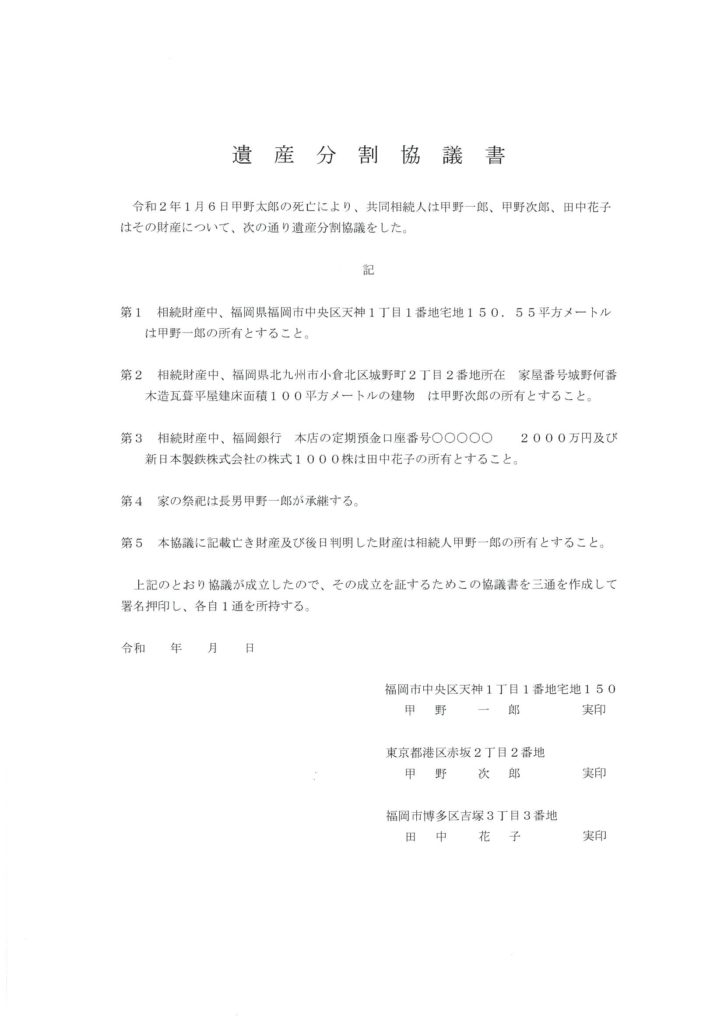

遺産分割協議書作成例

注意

1.印鑑は実印を押して印鑑証明書添付します。

2.不動産の表示は登記簿どおりに記載すること。

3.未成年の子と妻が共同相続人の場合は、未成年者のための特別代理人を選任する必要があります。

4.署名は自筆が望ましい。

5.相続財産は明確にしておくこと。

6.必ず相続人全員で協議をすること。1人でも除いて協議した場合遺産分割協議そのものが無効となります。